푸른 바다 저 멀리

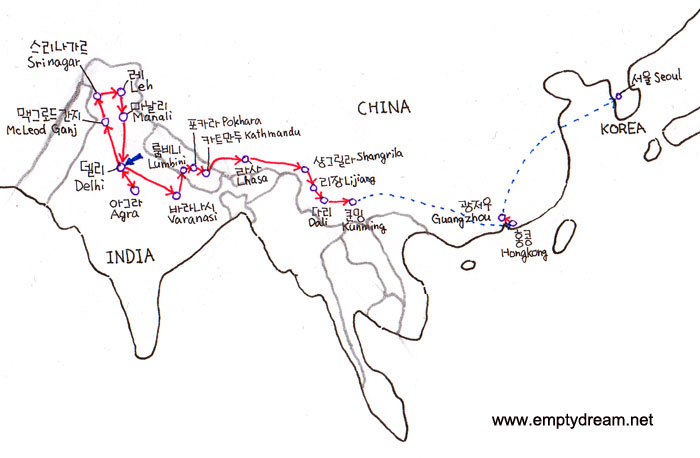

(인도,네팔,티벳,중국 여행기)

프롤로그

사람에게 상처 받고, 사랑에게 버림 받고, 일은 자꾸만 꼬이기만 해서 정말 어느 것 하나 뜻대로 되는 것 없을 때 였지요. 우연히 도서관에서 집어 든 허만멜빌의 소설 백경을 앞 머리 부분만 읽고는 무작정 짐을 싸기 시작했죠. 처음엔 정말 딱히 어디로 가자는 생각도 없이 그저 이 곳의 생활을 한 번 정리하고 싶은 마음 뿐이었어요. 그러던 것이 어느새 세 들어 살던 자취방도 아예 다 정리하는 상황에 이르렀어요. 그 때 까지도 목적지는 없었고, 그냥 떠나고 싶다는 생각 뿐이었죠.

네, 도피였어요. 어떤 변명이나 화려한 수식어를 갖다 붙여 얘기한다 해도, 나 스스로 그 진실을 알고 있어 숨길 수 없죠. 그래요, 그건 '일종의'라고도 할 수 없는, 완벽한 도피였지요. 그런데 그게 그렇게 나쁜 건가요.

여행이 도피가 되어선 안 된다라는 말을 여기저기서 많이 봤어요. 그런 말을 들을 때마다 이해가 안 되네요. 왜 여행이 도피가 되면 안 된다는 건가요. 갑갑하고 답이 없는 상황에서, 맞서 싸워도 승산 없는, 아니 싸울 상대도 보이지 않는 짖은 안개 속에서, 그런 상황에서도 부득부득 뭔가 해야 한다고 붙잡고 늘어져야만 한다는 건가요. 알고 있어요, 도망친다고 문제가 해결 되는 것은 아니라는 것. 그런데 도망쳐 있다 보면 안 보이던 문제가 보이기도 하고, 새로운 해법이 떠 오르기도 하는걸요.

어쨌든 내가 쓰던 작은 자취방에서는 별로 챙길 것도, 꾸릴 것도 없었죠. 꽤 쌓여 있던 책들은 버리든지 어쩌든지 알아서 하라며 도서관에 전부 기증해 버렸어요. 컴퓨터나 책상, 자전거 같이 애지중지 아껴 쓰던 것들도 미련 없이 아는 사람들에게 나눠 줬고, 잡다한 물건들도 모두 원하는 사람이 나타나면 다 줘 버렸지요. 어차피 나는 해외여행을 떠나도 챙길 것은 그저 여권, 돈, 카메라 뿐이라고 생각하는, 귀찮은 것을 굉장히 싫어하는 성격이니까요.

그렇게 부산에서의 삶을 일단락 짓고 무작정 서울로 올라와 친구네 집에 신세를 졌어요. 신세 진 시간은 그리 길지 않았죠. 올라오자마자 바로 적당한 여행사를 찾아가서는 '인도 가는 비행기 표 주세요'라고 해 버렸으니까. 언제부터 인도가 마음에 자리 잡게 됐는지는 기억이 나지 않네요. 분명히 여행 떠나기 일주일 전 까지는 아무 생각이 없었던 것은 기억이 나는데. 어쩌면 그것도 운명이라면 운명이겠지요. 마침 또 비행기 표도 남는 게 많이 있어서, 서울 올라온 지 일주일 만에 인도행 비행기에 몸을 실을 수 있었어요.

모든게 꿈처럼 흘러갔죠. 마치 그렇게 하기로 약속이나 한 듯 일사천리로 진행 되어서, 눈 떠 보니 인도의 어느 사람 북적거리는 골목에 서 있었던 거에요. 이제는 그 여행 자체가 꿈처럼 느껴져, 여행을 갔다온지 몇 년은 지난 듯 한 느낌이 드네요.

반 년 정도의 시간이 흐르는 동안, 그 때의 흔적들을 정리해 보고 싶다는 생각은 자주 들었어요. 하지만 무서웠죠. 정리 하다가 다시 또 훌쩍 떠나고 싶어 질까봐. 이건 아닌데 하며 그래도 한 번, 그래도 한 번 하며 부여 잡아온 끈 마저도 놓아 버릴까봐. 그런데 이제 정리를 하려고 허리를 곧게 폈어요. 쏟아내지 않으면 미쳐버릴 것만 같은 무언가가 자꾸 울컥거려서죠. 아직 그게 무엇인지는 잘 모르겠어요. 그래, 그래서 쓰는 거에요. 쓰다 보면 그게 무엇인지 알게 될 것 같아서.

그렇게 특별한 여행을 한 것도 아니고, 특이한 경험을 한 것도 아니에요. 그래서 아마 글을 공개해도 읽는 사람들은 별로 흥미롭지 않을 수도 있겠다 싶네요. 또 아무래도 중구난방으로 떠들 것 같은 걱정도 들고. 게다가 다른 사람 시선 의식 하면서 꼭 재미있게 쓰려고 노력 하지도 않겠다고 이미 마음 먹었거든요. 여러분들이 얻을 수 있는 거라면, 아마도 진솔한 이야기 정도가 아닐까 싶네요. 나는 나 자신을 다잡고 끝까지 완주할 필요성을 느끼게 될 테구요. 아무쪼록 모두에게 유익한 시간이 되길 바랄께요.